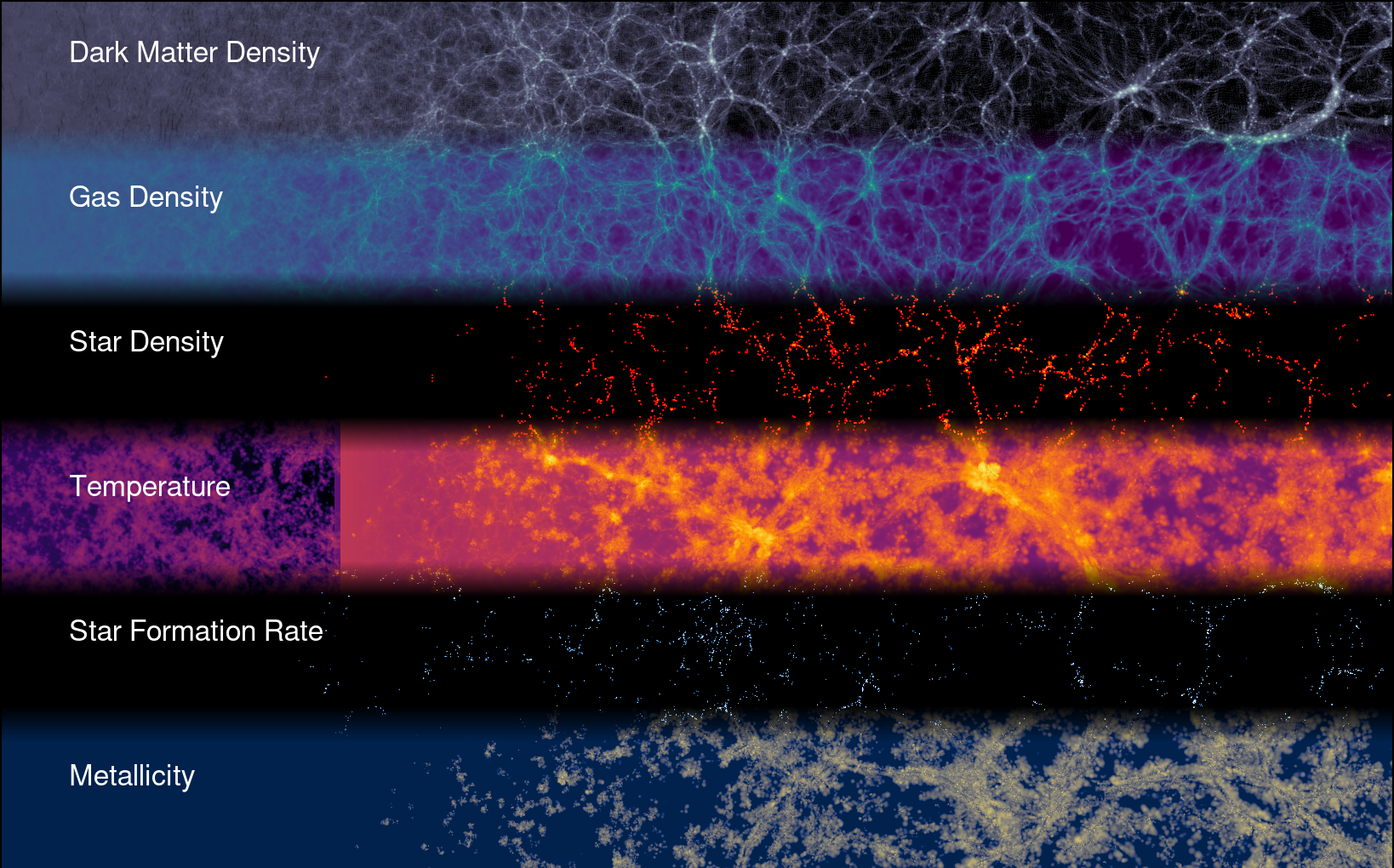

当グループの長峯チームでは、宇宙の大規模構造形成および銀河形成・進化の物理過程を理論的・数値的に探究しています。独自に開発した CROCODILEシミュレーション(GADGET3/4-OSAKAコードをベースとする)は、星形成や活動銀河核 (Active Galactic Nuclei; AGN) フィードバック、宇宙再電離、ダスト進化、Lyman-αフォレストなど、銀河形成と宇宙のバリオン物理に関する多様なプロセスを同時に扱える高解像度宇宙論的シミュレーションです。このフレームワークを用いて、当チームでは多スケール・多物理過程の統合的研究を推進しています。

Lyman-αフォレストとは、遠方クエーサーのスペクトルに見られる一連の吸収線であり、宇宙の大規模構造を透かし見る有力な観測手段です。これは銀河間物質 (Intergalactic medium; IGM) に含まれる中性水素による吸収が原因であり、赤方偏移ごとの分布を通じて、宇宙のバリオン物質の構造進化を高精度で追跡することが可能です。さらに、これを3次元的に再構成するIGMトモグラフィーの技術により、銀河周辺・フィラメント・ボイドといった構造におけるIGMのバリオン分布を詳細に調べることができるようになってきました。これにより、AGNや星形成由来のフィードバックがIGMに与える影響を空間的に捉えることができ、フィードバック物理に対する重要な制限が加わることが期待されています。

この分野の観測的進展として、2025年春からすばる望遠鏡の新観測装置PFSによるSSP (Subaru Strategic Program) が開始されており、大規模な銀河赤方偏移サーベイとIGM構造の同時観測が今後進められます。

本シミュレーションにより、Lyman-αフォレストとダークマターハローとの空間的相関を高精度で測定し、異なるフィードバックモデルが統計量に与える影響を明らかにしました (Nakashima et al. 2025)。また、バリオン音響振動 (Baryon Acoustic Oscillation; BAO) スケールの位置にフィードバックがもたらす系統的変化をシミュレーションで初めて明示し、観測的BAO測定の解釈に対して新たな理論的知見を提供しました (Sinigaglia et al. 2024)。

さらに、CROCODILEは、銀河周辺の低密度ガス (CGM/IGM) における金属・中性水素・ダストの分布、ならびに Hα, [C II] などの輝線強度の空間的分布を予測し、ALMAやJWSTなどの実観測との比較により、フィードバックモデルの検証に活用されています (Oku & Nagamine 2024)。

また、21cm線強度マッピングによるダークマター制約において、天体物理的過程がバイアス推定に与える影響を定量化し、将来のSKA観測に対する理論的準備を進めています (Murakami et al. 2024, PRD; MNRAS)。

銀河スケールでは、塵の生成・成長・破壊過程を考慮した進化モデルを構築し、赤外線やサブミリ波観測との整合性を検証する研究も進行中です (Matsumoto et al. 2024; van der Giessen et al. 2024)。

これらの活動に加え、AGORA銀河形成比較プロジェクトにも参画し、異なる数値コードや物理モデルの違いが銀河質量成長・衛星銀河の分布に与える影響について詳細な比較解析を行っています (Roca-Fàbrega et al. 2024; Jung et al. 2024)。

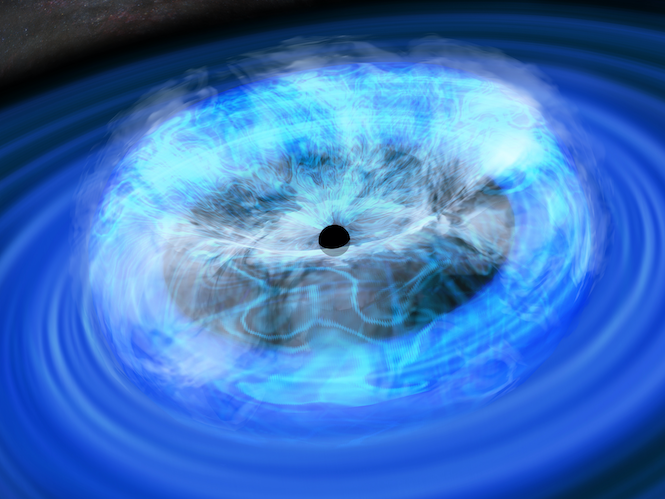

私たちは、巨大ブラックホール物理の統一的理解を目指し、理論と観測を組み合わせた包括的な研究を行っています。特に、降着円盤上空の高温プラズマ(コロナ)や相対論的ジェットの形成メカニズムに深く関わる磁場の解明に取り組んでいます。磁場はコロナ加熱やジェット駆動に本質的役割を果たすと考えられていますが、その直接計測は長く困難でした。

この課題に対し、私たちはコロナからのミリ波放射による磁場計測法を理論的に示し (Inoue & Doi 2014)、ALMAによる観測でその放射成分を世界で初めて検出しています。これにより、ブラックホール近傍の磁場強度が約10ガウスであることを明らかにしました (Inoue & Doi 2018; Michiyama et al. 2023 など)。この成果は従来のコロナ加熱機構の見直しを促し、ジェット形成理論にも重要な示唆を与えています。

また、コロナがMeVガンマ線や高エネルギーニュートリノの発生源となる可能性についても理論的検討を進めています (Inoue et al. 2019; Inoue, Khangulyan, & Doi 2020; Inoue, Takasao, & Khangulyan 2024 など)。さらに、活動銀河核の降着円盤から駆動される円盤風での非熱的粒子加速と多波長・他粒子放射についても研究を進めており、AGN円盤風がマルチメッセンジャー放射の新たな起源となり得ることを示しています (Yamada et al. 2024; Sakai et al. 2025)。また、最近では、活動銀河 NGC 1068 ジェットにおけるヘリウム原子核の光崩壊でガンマ線とニュートリノが生成される新たな放射メカニズムも提案しています (Yasuda et al. 2025)。これらの一連の研究は、ブラックホール周辺現象の複雑な相互作用を統合的に理解する重要なステップとなっています。

現代天文学は重力波観測の実現により多波長・マルチメッセンジャーの時代を迎えていますが、いまだ観測の窓が開いていないエネルギー帯域があります。それがMeVガンマ線です。この帯域は熱的宇宙と非熱的宇宙をつなぐ領域であり、ブラックホール、超新星残骸、活動銀河、星間物質など、様々な現象の本質的理解に不可欠です。

私たちは将来のMeVガンマ線観測ミッションの実現に向け、様々なサイエンスケースの理論検討を進めてきました (Inoue et al. 2008; 2013; 2015; 2019 など)。現在は日米共同で推進中のGRAMSミッションに参画し、液体アルゴンTPC検出器を用いたMeVガンマ線・宇宙線観測の実験計画において、サイエンス検討面で中心的役割を果たしています (Aramaki et al. 2019)。

その一環として、月面に降り注ぐ銀河宇宙線と月表層物質の相互作用による核反応の理論研究を行っています。Geant4モンテカルロシミュレーションを月に応用し、Fermi-LATの観測した月のガンマ線スペクトルを精密に再現するとともに、将来のMeVミッションによる月からの核ガンマ線の検出可能性を示しました (Fujiwara et al. 2025)。これらの線は過去数百万年の宇宙線照射履歴を読み解く鍵となり、MeVガンマ線天文学の新たな観測対象として、また将来の月探査における放射線環境評価においても重要な役割を果たすことが期待されます。

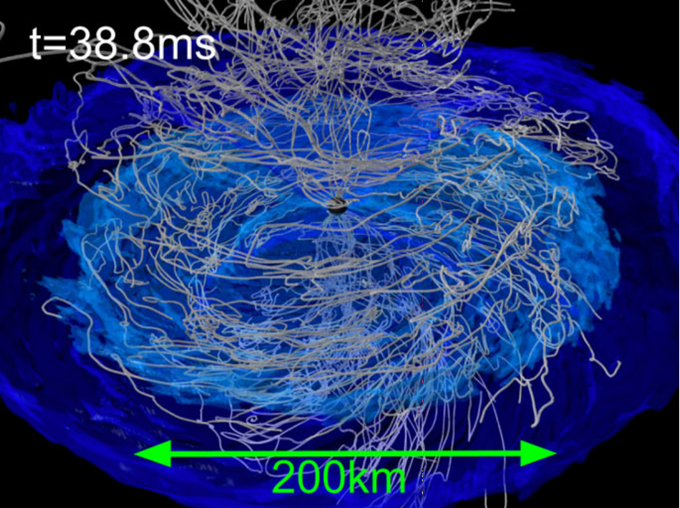

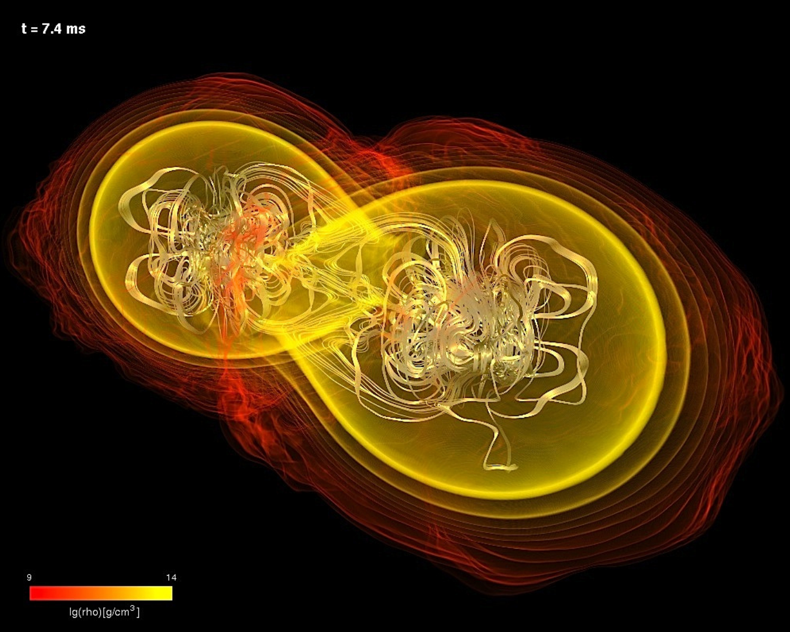

We mainly work on numerical simulations of compact stars (neutron stars), isolated and in binary systems, also with magnetic fields.

Binary neutron-star systems are particularly interesting, because they are prime sources of detectable gravitational waves. Through gravitational waves, we can investigate the equation of state of ultra-high density matter, and also obtain indications on the internal engine of short gamma-ray bursts, whose engine is indeed hypothesized to be connected to binary neutron-star mergers in which a significant accretion disk remains around the merged compact object (black hole).

Recently, our research focuses on finding observational signatures (in gravitational waves) of the equation of state of matter at the highest densities, and in particular signatures related to how the transition from hadronic matter to free-quark matter occurs.

We are part of the KAGRA collaboration for the construction and operation of the Japanese underground cryogenic interferometric detector of gravitational waves, working in conjunction with the LIGO and Virgo Collaborations.